L'exercice s'appuye sur les documents donnés à l'épreuve du baccalauréat à Pondichéry en 2018.

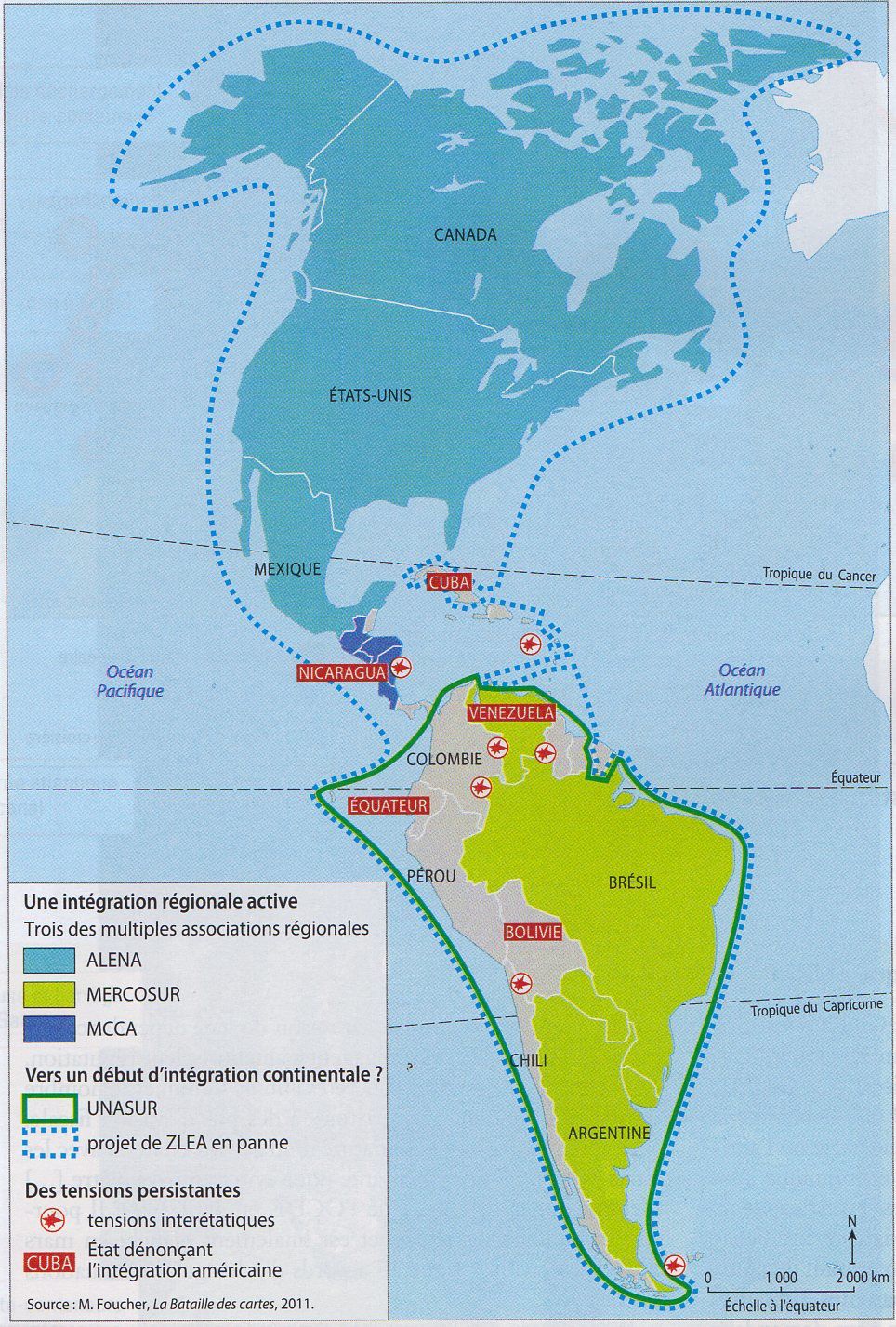

Les deux documents présentés (une carte du continent américain et une photographie de la frontière entre Etats-Unis et Mexique en 2016) nous montrent les tentatives d’intégration présentes au sein de cet espace géographique ainsi que les tensions mettant en cause ces logiques de rapprochement.

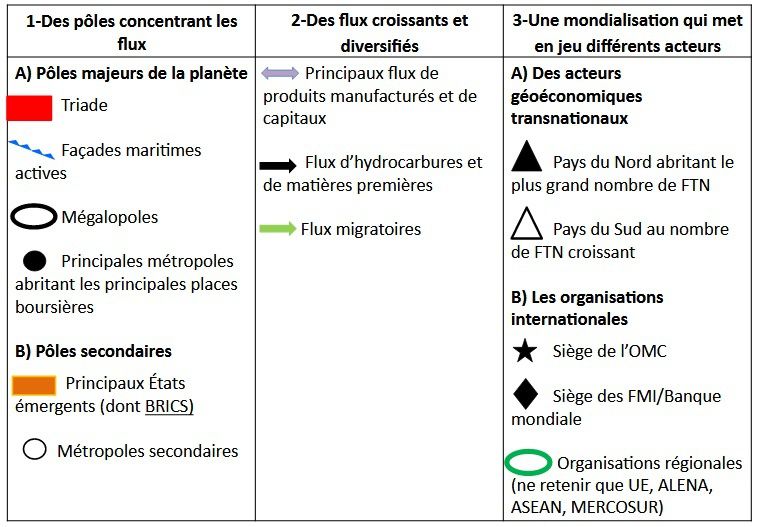

Le premier document fait d’abord référence à des logiques de rapprochement entre les Etats américains. Ces dernières se retrouvent sur l’ensemble du continent américain. La carte rappelle que deux de ces regroupements structurent le continent américain en grandes régions : pour le Nord, l’ALENA (accord de libre-échange nord-américain, signé en 1992 et entré en vigueur le 1er janvier 1994 qui regroupe 3 pays : Canada, Etats-Unis d’Amérique et Mexique), et pour le Sud le MERCOSUR (Marché commun du Cône Sud), initié en 1991 à partir du rapprochement entre deux anciens grands rivaux (Brésil et Argentine), associant 5 pays d’Amérique latine et accueillant des Etats associés, en particulier les pays andins comme la Bolivie et le Chili. Ces accords entre pays américains sont des accords avant tout économiques dont les objectifs sont de faciliter les échanges de produits, de services mais aussi la circulation des capitaux, donc des investissements entre les pays signataires. Il s’agit surtout d’accords de libre-échange. Ceci montre que les tentatives de regroupement, si elles suivent une logique de proximité géographique, sont avant tout économiques : l’ALENA devenue AEUMC en 2018 représente ainsi un marché de 500 millions d’habitants et le Mercosur plus de 200 millions d’habitants pour les 5 membres. La carte montre qu’il existe d’ailleurs de forts échanges frontaliers, notamment en Amérique du Nord, entre les 3 membres de l’ALENA (région de la Main Street autour des Grands Lacs américains, Nord Ouest des Etats-Unis et Sud Ouest du Canada, mais aussi frontière Etats-Unis/Mexique ouverte aux échanges de marchandises). Ces accords ont pu faciliter l’installation d’entreprises étrangères dans des pays à faible coût de main d’œuvre, comme le précise la carte avec l’indication des maquiladoras, zones franches mexicaines à la frontière des Etats-Unis qui ont vu s’installer de nombreuses usines dans le cadre de délocalisations états-uniennes. Ces échanges importants se retrouvent aussi en Amérique latine, notamment entre le Brésil et ses voisins du Paraguay et de l’Uruguay.

Cependant, les deux documents montrent que l’intégration complète du continent américain paraît aujourd’hui fortement utopique. Il existe encore une fracture économique et politique importante entre l’Amérique du Nord et l’Amérique latine, au niveau de la frontière mexicaine. Le document 2 montre bien qu’il s’agit en fait d’une frontière fermée dans le cadre du contrôle des flux migratoires, étroitement surveillée et pour laquelle s’élève une séparation, matérialisée ici par un grillage. Cette séparation qui prend même, sur désormais 1/3 de sa longueur, la physionomie d’un mur, a été érigée par les Etats-Unis afin de se protéger des flux migratoires venues d’une large partie de l’Amérique centrale (document 2). Le Mexique est, en effet, devenu un pays de transit des migrations économiques entre Amérique du Sud et du Nord. De plus, la carte rappelle aussi qu’il existe parmi des Etats latino-américains un rejet important des Etats-Unis et de leur politique libérale jugée historiquement trop intrusive (illustrant la fameuse doctrine du président Monroe : « l’Amérique aux Américains »). C’est notamment le cas à Cuba, au Venezuela et en Bolivie, qui pour des raisons historiques et idéologiques, sont hostiles au modèle capitaliste des Etats-Unis. Ainsi, si les Etats-Unis ont cherché à faire du continent américain leur chasse gardée depuis le XIXe siècle, ce qui se vérifie encore à travers le nombre important de bases américaines installées en Amérique centrale (à Porto-Rico, à Cuba avec Guantanamo par exemple), une forte résistance se dresse face à leur tentative d’unifier le continent américain sous leur impulsion (exemple : rejet du projet de ZLEA, zone de libre-échange des Amériques, au début du XXIe siècle, porté par l’administration G.W. Bush). Enfin, une autre cause est évoquée par la carte pour expliquer ces freins à l’intégration. Elle se trouve à l’échelle interétatique, c’est à dire entre les Etats, notamment dans les espaces frontaliers. Des litiges frontaliers persistent, issus de l’histoire de ce continent colonisé, comme entre le Chili, la Bolivie et le Pérou, issus du partage effectué au XIXe siècle après la guerre du Pacifique.

En conclusion, les deux documents montrent que le continent américain est bien marqué par deux logiques contradictoires : l’une visant à rapprocher ses Etats, notamment au niveau commercial, l’autre qui paraît encore bien vivace, remettant en cause ce rapprochement surtout pour des considérations économiques (limite Nord/Sud) mais aussi idéologiques et politiques.